Führungstermine, Veranstaltungen und Exkursionen 2025

Samstag, 24. Mai 2025 ab 14.00 Uhr,

Samstag, 28. Juni 2025 ab 14.00 Uhr,

Samstag, 26. Juli 2025 ab 14.00 Uhr,

Samstag, 23. August 2025 ab 14.00 Uhr,

Samstag, 27. September 2025 ab 14.00 Uhr

Die Führungen dauern jeweils etwa 45 Minuten und finden in

Gruppen von 6 Personen statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um eine

Voranmeldung unter grubemarie(at)t-online.de. Sie erhalten mit der Bestätigung

die Uhrzeit, zu der Ihre Führung beginnt.

25.03.25

Übergabe des Museumsraums “Bergbau und Kulturlandschaft” an die AG Altbergbau Odenwald

Der erste Schritt ist getan: Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss der Verwaltungsstelle in Weinheim-Hohensachsen sind abgeschlossen, am 5. März konnte der frisch renovierte Raum zur weiteren Ausgestaltung an die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald übergeben werden. Die Stadt Weinheim und der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) unterstützen das Projekt eines Museumsraums ideell und finanziell.

Mit den montanarchäologischen Grabungen im Bergwerk, der Öffnung der Wasserlösung,

sowie der weiteren Forschungen im Odenwald konnte die AG Altbergbau Odenwald so manchen überraschenden Aspekt der Bergbau- und Kulturlandschaftsgeschichte in der Region zutage fördern. Bei den Untersuchungen wurden zahlreiche Funde gemacht, die aufgrund der notwendigen Aufbewahrungsbedingungen nicht in der Grube selbst oder im Vereinsheim „Knappenklause“ präsentiert werden können. Sie sollen nun gemeinsam in einem neuen Konzept (einige Funde waren bis vor wenigen Jahren bereits in einer Vitrine im Stadtmuseum Weinheim ausgestellt) präsentiert werden.

Der Museumsraum wird jedoch mehr werden als eine Mineralien- und Bergbau-Schau: Die neue

Ausstellung soll den Arbeitsalltag vergangener Jahrhunderte lebendig werden lassen und zu Gedanken über den Umgang mit Land und Natur in unterschiedlichen Raumkontexten und Zeiten anregen. Trotz der begrenzten Grundfläche ist es geplant, einen Teil als Dauerausstellung und eine Ergänzung zu wechselnden Themen wie beispielsweise Bergbau und Forstwirtschaft zu gestalten. Der

Museumsraum wird als Ergänzung für größere Führungen zur Grube Marie genutzt, kann aber natürlich auch separat besichtigt werden. Eine Umsetzung des Ausstellungskonzeptes und eine Eröffnung sind bis Ende dieses Jahres geplant.

Exkursion zur Tiefborhung auf der Tromm

Am 8. März konnte die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald die erste Tiefbohrung des Forschungsverbundes GeoLab auf der Tromm besichtigen und erhielt spannende Einblicke in die Bohrtechnik und die Hintergründe des Projektes.

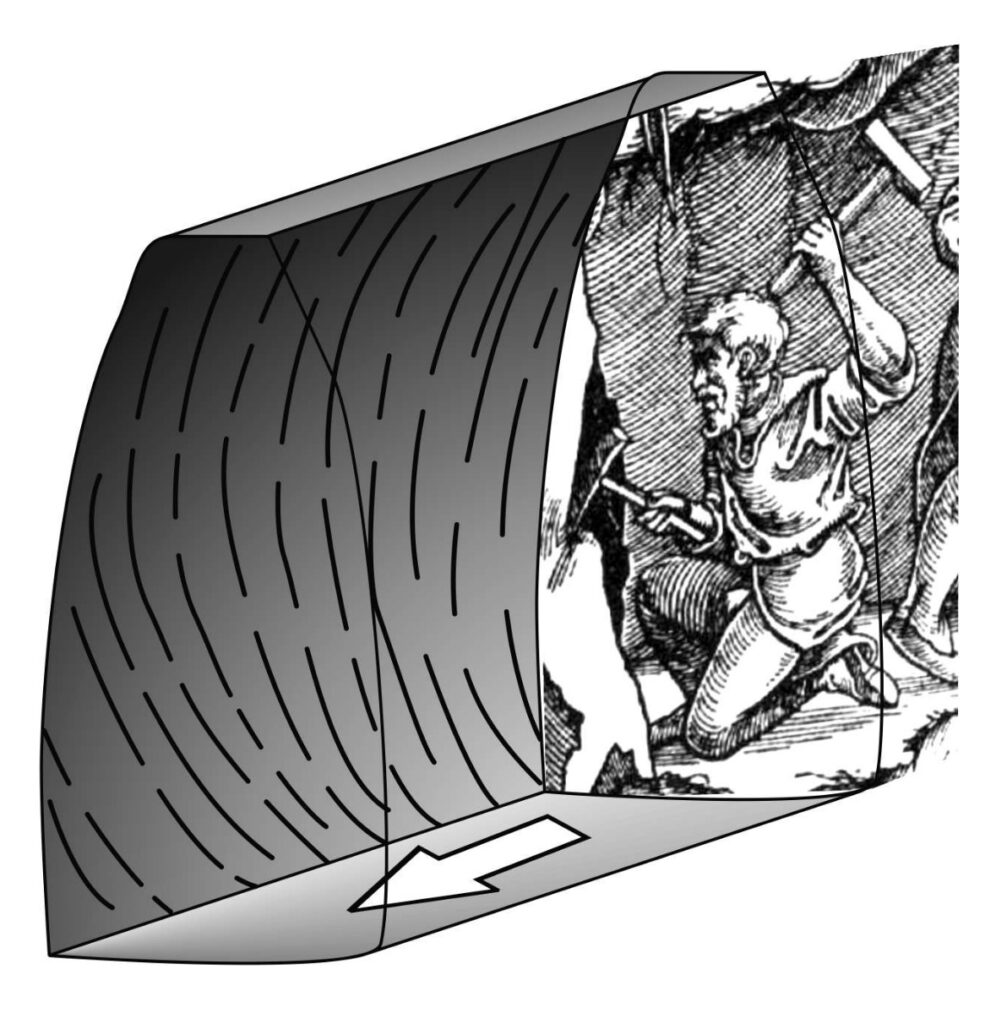

Mit der Errichtung eines untertägigen Forschungslabors soll die Eignung der Kristallingesteine im Untergrund des Oberrheingrabens für die Tiefengeothermie untersucht werden (https://www.geolab.kit.edu/).

Die Tromm ist dabei ein möglicher Standort, weil der dort vorkommende Granit auf der Ostseite der Tromm durch die Otzberg-Störungszone eine besondere Klüftigkeit aufweist, wie sie auch innerhalb des Rheingrabens erwartet wird. Nach den bereits abgeschlossenen seismischen Untersuchungen werden nun voraussichtlich zwei Kernbohrungen bis in etwa 500 m Tiefe abgeteuft.

Während der Führung hatte die Mitglieder der AG die Möglichkeit, die Bergung eines Bohrkerns zu beobachten. Um die 6 Meter langen Abschnitte aus dem Bohrloch zu ziehen, wird eine Fangvorrichtung eingesetzt, sodass das gesamte Bohrgestänge nicht gezogen, sondern nur um ein Segment (also etwa 6 m) angehoben werden muss. Der Bohrkern kam aufgrund der Klüfte freilich nicht am Stück ans Tageslicht…

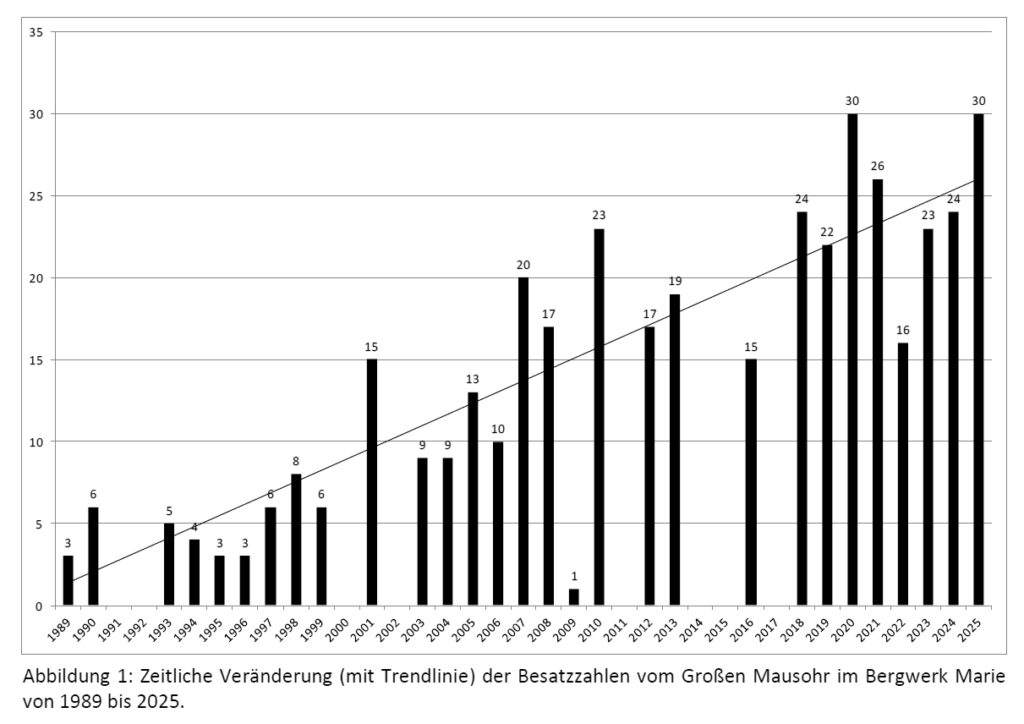

Fledermauszählung in der Grube Marie

Im Rahmen des Fledermaus-Monitorings in der Grube Marie führte Dr. Andreas Arnold gemeinsam mit einigen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald am 11. Februar die jährliche Zählung

der in der Grube Marie überwinternden Fledermäuse durch. Das Ergebnis war durchaus erfreulich, denn der Trend zu steigenden Zahlen scheint sich fortzusetzen. Insgesamt wurden 30 überwinternde Große Mausohren und eine Bartfledermaus erfasst. Die Zahl der Mausohren entspricht damit dem bisherigen Maximum, das im Winter 2019/2020 erreicht worden war. Die Zählungen werden seit Ende der 1980er

Jahre durchgeführt. Seit dieser Zeit zeigt sich ein positiver Trend, der auch auf die Öffnung der Grube 1996/1997 zurückzuführen ist. Da im Winter keinerlei Arbeiten oder Führungen unter Tage durchgeführt werden, können sich die Aufwältigungsarbeiten in dieser Form positiv auswirken.

Der zweite Teil des Monitorings umfasst eine Temperaturmessung an sechs Punkten innerhalb des Grubengebäudes. Die Datenlogger, die alle 5 Minuten einen Wert erfassen, zeigen die Auswirkungen

der Erhöhung der Durchschnittstemperaturen im Außenbereich in den letzten Jahren auch im Grubengebäude. Die für die Fledermäuse maßgeblichen Minimaltemperaturen sind in den letzten Jahren um bis zu 0,5°C angestiegen. Längerfristig wird sich dies auf die Qualität der Grube als Winterquartier

auswirken. Umso wichtiger ist die Öffnung des Tiefen Stollens, die eine stärkere Bewetterung und damit auch einen breiter gestreuten Temperaturbereich für überwinternde Fledermäuse eröffnen wird. Derzeit laufen die Arbeiten weiter, denn wegen eines Verbruchs zur Grube hin ist die Wasserlösung mit dem

eigentlichen Bergwerk noch nicht wettergängig verbunden.

AG Altbergbau Odenwald und Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald engagiert in der Lehre

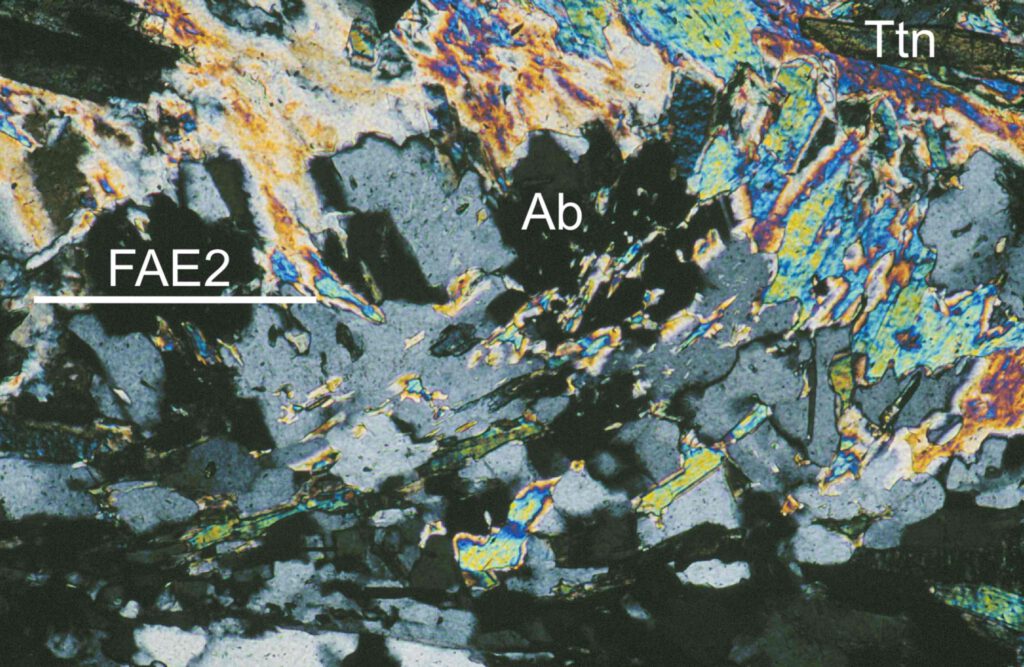

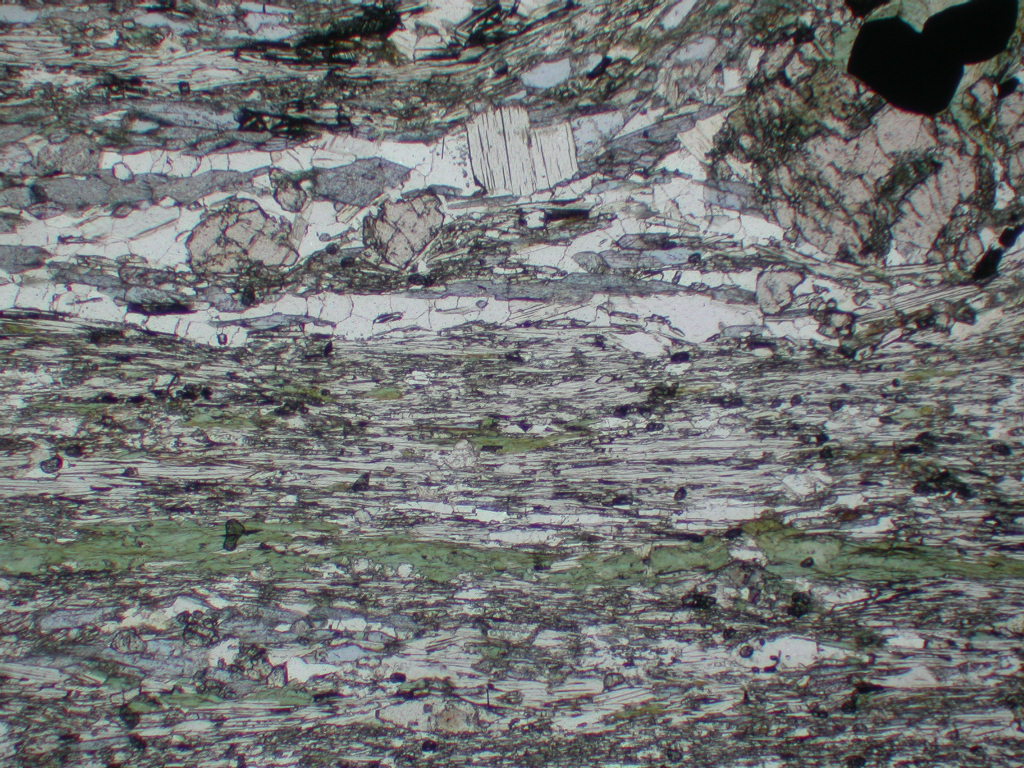

Vom 10. bis 14. Februar der Blockkurs “Montanlandschaften erkennen und verstehen – eine Einführung in die Montanarchäologie” rund um die Grube Gnade Gottes bei Ober-Ramstadt statt. Die Lehrveranstaltung wurde zum zweiten Mal durch die AG Altbergbau Odenwald in Kooperation mit dem

Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und der Bezirksarchäologie Darmstadt (hessenARCHÄOLOGIE) für den Studiengang Geoarchäologie des Geographischen Instituts der Universität als Blockkurs durchgeführt. Nach einem Vorlesungsteil, den Jochen Babist im Naturfreundehaus am Heidenacker

gestaltete, ging es auf den Platz der ehemaligen Schmelze, wo neben geophysikalischen Messungen (Geoelektrik) auch eine klassische archäologische Feldbegehung und einzelne Bohrungen durchgeführt wurden. Die Untersuchungen dienten exemplarisch der Aufklärung der erhaltenen Bau- und Sedimentstrukturen im Untergrund, die auf den Betrieb der Schmelzhütte, deren technische Anlagen

und die Umweltbedingungen zur Betriebszeit im 16. Jahrhundert hinweisen. Eine geplante Geländekartierung der eigentlichen Bergbaurelikte musste leider wegen der derzeitigen Schweinepest-Situation ausfallen. Die Studierenden trotzten dem widrigen Wetter, das von Regen bis Schnee, Graupel und Gewitter alles zu bieten hatte (siehe Foto!). Die Schlammschlacht wurde dann am Freitag schließlich im warmen Seminarraum des Instituts in Heidelberg mit einer ersten Auswertung der

Daten und der Öffnung der gewonnenen Bohrkerne abgeschlossen.

Erster Workshop der Forschungsstelle Montanarchäologie und Kulturlandschaft in Mossautal

Vom 3. bis zum 6. Oktober fand in Hüttenthal eine Fachtagung zum Thema „Rohstoff-Landschaften – Perspektiven in der Montanarchäologie“ statt, zu der die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald in Kooperation mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald eingeladen hatte. Die Montanarchäologie ist noch ein relativ junger, aber weitreichend interdisziplinär aufgestellter Wissenschaftszweig, bei dem die Zeugnisse der Rohstoffnutzung durch die Geschichte der Menschheit untersucht werden, aber auch deren Wechselwirkung mit den natürlichen Prozessen in der Landschaft. Klassische archäologische Feldmethoden treffen auf naturwissenschaftliche Analytik und digitale Erfassungsmethoden. So bietet das Marbach- und Mossautal mit seiner Geschichte der Eisenerz-Verhüttung und Eisenverarbeitung, aber auch der Mühlsteingewinnung, ein hoch interessantes Studienobjekt, dem die Arbeitsgemeinschaft mit einer Kulturlandschaftskartierung, die durch den Geopark und die hessenARCHÄOLOGIE unterstützt wird, nachgeht.

Die insgesamt 43 Teilnehmenden kamen aus Deutschland, Österreich, Italien, Belgien und den Niederlanden zum Workshop in den Odenwald. Am Donnerstagabend führte Dr. Gelbhaar aus Güttersbach durch die frisch renovierte Güttersbacher Kirche, anschließend begrüßte Herr Bürgermeister Bareis die Wissenschaftler im Gasthaus „Zur Schmelz“. In den nächsten Tagen folgte jeweils einem Vortragsteil ein reichhaltiges Exkursionsprogramm, bei dem die Bergbaulandschaft Reichelsheim, der römische Werkplatz am Felsenmeer, der Sandsteinbruch an der „Stiefelhütte“ bei Heiligkreuzsteinach, die Spatschlucht bei Schriesheim, die Grube Marie bei Weinheim, aber auch die Mühlstein-Werkplätze im Marbachtal auf dem Programm standen. Den Bogen zwischen Untertage-Bergbau, Steingewinnung und Kulturlandschaftsentwicklung schlugen auch die Referentinnen und Referenten in ihren spannenden Beiträgen. Sie führten von den landschaftsprägenden Spuren der hellenistischen und römischen Steingewinnung in der südwestlichen Türkei über die Frage nach der Herkunft und Verbreitung römischer Ziersteine, den neolithischen Handel mit Mayener Reibsteinen aus der Eifel, einem aktuell in der Steiermark neu entdeckten römischen Abbaufeld von Mühlsteinen in der Steiermark zu regionalen Fragen wie der nach römischem Wasserbau in der Oberrheinebene im Zusammenhang mit Steintransport, der Versorgung der römischen Odenwaldlimes-Linie oder den mittelalterlichen Burgen im Spessart mit Baumaterial, oder etwa dem Umfang der römischen Steingewinnung im Maintal. Im Gemeindegebiet Mossautal beschäftigen sich aktuell Studierende der Universität Frankfurt mit den durch den frühen Hackwaldbau verursachten Bodenveränderungen und den Strukturen der so genannten „Lesesteinhaufen“, die in den Wäldern noch in großer Zahl zu finden sind. Welche aktuelle Bedeutung der Forschung im Bereich Montanarchäologie und Kulturlandschaftsforschung zugewiesen werden muss, zeigte neben diesem Vortrag auch ein Referat über die mittelalterlichen Kalksteingruben von Valkenburg in der Nähe von Maastricht im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Naturschutz, Denkmalschutz und Standsicherheit unterirdischer Hohlräume. So sind Kulturlandschaften immer auch Rohstoff-Landschaften, deren heutige Weiternutzung im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt immer auch im Kontext der historischen Bergbau- und Gewinnungsaktivitäten steht.

Der Grundgedanke des Workshops ist voll aufgegangen – das Ziel war es, unterschiedlichste Disziplinen zusammen zu bringen und beispielsweise auch die Entwicklung der Formen des Abbaus unter und über Tage durch die Zeit zu diskutieren. Wir hatten vor allem mit den Exkursionsteilen die Möglichkeit, viele Themen fachübergreifend aufzugreifen, sodass sich zahlreiche Ansätze und Kontakte, vielleicht auch Ideen zu neuen, gemeinsamen Forschungsprojekten entwickelten. Die Teilnehmenden genossen sichtlich die kreative, entspannte und gesellige Diskussionsatmosphäre, die durch die intensive Mitarbeit und Herzlichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Arbeitsgemeinschaft ermöglicht wurde. Die Ergebnisse des diesjährigen Workshops sollen in einem gemeinsam mit dem Geo-Naturpark herausgegebenen Tagungsband 2026 veröffentlicht werden.

Umzug der Forschungsstelle Montanarchäologie und Kulturlandschaft nach Ober-Mossau

Da aus logistischen Gründen die Räumlichkeiten der Forschungsstelle in Reichelsheim in einem Nebengebäude des Regionalmuseums Reichelsheim Odenwald nicht auf Dauer zu halten waren, haben der Verein Altbergbau Bergstraße-Odenwald und die AG Altbergbau Odenwald sich im vergangenen Jahr um eine neue Bleibe bemüht. Weil in Reichelsheim bereits ein Großteil der geowissenschaftlich-kulturgeschichtlichen Bibliothek mit etwa 10.000 Bänden für die Erschließung aufgebaut war, mussten die neuen Räumlichkeiten diesen Ansprüchen ebenfalls genügen. Die AG wurde in zahlreichen Gesprächen in der Gemeinde Mossautal fündig und konnte nun die Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergarten in Ober-Mossau beziehen. Wir danken hierfür der Gemeinde Mossautal und insbesondere Herrn Bürgermeister Bareis! Obwohl die Entfernung zwischen beiden Orten nicht allzu groß ist („einmal über den Berg…“), war der Umzug doch mit viel Arbeit verbunden, die so eigentlich im Jahreslauf nicht eingeplant gewesen war. Der Umzug konnte am Ende der Grabungswoche 2024 abgeschlossen werden, wenngleich es nun noch eine ganze Weile dauern wird, bis alle Bücher, Einzelpublikationen und Karten ihren Platz gefunden haben.